대한제국군 해산

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한제국군 해산은 1907년 7월 24일 한일신협약과 비밀각서에 따라 7월 31일 순종이 군대 해산 조칙을 내리면서 시작되었다. 조칙은 비용 절감, 군사 제도 쇄신, 징병법 발포를 명분으로 군대 해산을 결정하고, 장병들에게 은금을 지급하며 폭동 진압을 통감에게 의뢰하는 내용을 담고 있었다. 일본은 이완용을 통해 군대 해산을 한국 황실이 자진하는 것처럼 보이게 하였으며, 하사금을 지급했다. 8월 1일 서울 훈련원에서 군대 해산이 시작되었고, 이 과정에서 시위대 1연대 1대대장 박승환의 자결과 남대문 전투가 발생했으나 진압되었다. 대한제국 군 병력 규모는 정확히 알려지지 않았지만, 시위대는 4000명 규모였으며, 이후 친위부가 설립되었으나 유명무실해졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 군대 해산 - 리비아의 비핵화

리비아의 비핵화는 카다피 집권 이후 핵무기 개발에 관심을 보였던 리비아가 국제적 압박과 고립 속에서 2003년 대량 살상 무기 프로그램을 포기하고 비핵화를 선언한 과정이며, 이후 리비아 내전과 북대서양 조약 기구의 개입으로 화학무기 폐기를 완료했다. - 군대 해산 - 미국군축청

미국 군축청은 냉전 시대 군비 경쟁에 대응하여 설립된 미국의 독립 행정 기관으로, 군비 통제 및 군축 정책 수립, 협상 진행, 핵무기 확산 방지 등의 임무를 수행했으나 1997년 국무부로 기능이 통합되고 1999년 폐지되었다. - 1907년 7월 - 고종 양위 사건

고종 양위 사건은 1907년 헤이그 밀사 사건을 구실로 일본이 고종을 강제 퇴위시키고 순종에게 양위하게 한 사건이다. - 1907년 7월 - 한일신협약

한일신협약은 1907년 일본이 대한제국의 내정을 간섭하기 위해 강제로 체결한 조약으로, 대한제국의 외교권과 내정을 일본의 통제하에 두고 주권 상실을 심화시켰으며, 불평등 조약이자 식민지화의 도구로 평가받는다. - 대한제국의 군사 - 광제호

광제호는 대한제국 해군의 두 번째 군함으로, 세관 감시 및 등대 순시선으로 사용되었으나 한일병합 후 일본 해군에 소속되어 운용되다 좌초되어 전손되었으며, 사용되었던 태극기와 모의탄은 대한민국에 기증되어 전시되고 있다. - 대한제국의 군사 - 원수부

대한제국 시기 군사 업무를 총괄한 원수부는 군무국, 검사국, 기록국, 회계국의 4개 부서로 구성되어 군사 기획, 작전, 인사, 징계, 기록 보존, 예산 관리 등의 기능을 수행하고, 고종과 순종이 대원수 직을 맡았다.

2. 경과

1907년 7월 24일 한일 신협약과 비밀각서에 따라, 이토 히로부미와 하세가와 조선주둔 일본군 사령관은 대한제국군의 화약과 탄약고를 접수하였다. 7월 31일 순종은 군대해산 조칙을 내렸다.[1]

8월 1일 한양에서부터 군대 해산이 시작되었다. 일본은 7월 31일 밤, 미리 군대해산 칙서를 작성하고 이완용을 시켜 '조회문'을 이토 히로부미 통감에게 보내도록 하여, 한국 황실이 자진해서 군대를 해산하는 것처럼 보이게 하였다.[2]

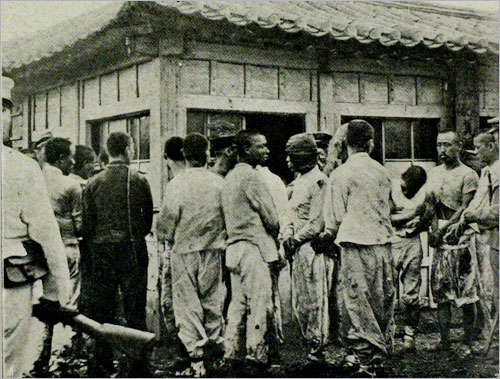

같은 날 오전 11시, 동대문 훈련원에서 군부협판 한진창이 순종의 군대해산 조칙을 낭독하고 병사와 장교들의 계급장을 떼었다. 일본군 헌병은 중무장한 채 병사들을 포위하고 있었다. 군대 해산은 서울을 시작으로 전국적으로 실시되었다. 이 과정에서 시위대 1연대 1대대장 박승환 참령이 자결하자, 분노한 시위대 2개 대대가 일본군과 시가전을 벌였으나(남대문 전투) 결국 진압되었다.[1]

일본은 군대 해산과 함께 하사금을 지급했는데, 하사에게는 80JPY, 1년 이상 근무한 병졸에게는 50JPY, 1년 미만 근무한 병졸에게는 25JPY이었다.[3]

2. 1. 한일신협약과 군대해산 조칙

1907년 7월 24일 한일 신협약이 체결되었을 때 첨부된 비밀각서에 따라, 이토 히로부미와 하세가와 조선주둔 일본군 사령관은 대한제국군의 화약과 탄약고를 접수하였다. 그 후 7월 31일 순종으로 하여금 군대해산 조칙을 내리게 하였는데, 그 내용은 다음과 같다.[1]詔令|조령중국어을 내리기를, "짐(朕)이 생각하건대 국사가 다난한 때를 만났으므로 쓸데없는 비용을 극히 절약해서 이용후생(利用厚生)의 일에 응용함이 오늘의 급선무이다. 가만히 생각하면 현재 우리 군대는 용병(傭兵)으로 조직되었으므로 상하가 일치하여 나라의 완전한 방위를 하기에는 부족하다. 짐은 이제부터 군사 제도를 쇄신할 생각 아래 사관(士官)을 양성하는 데에 전력하고 뒷날에 징병법(徵兵法)을 발포(發布)하여 공고한 병력을 구비하려고 한다. 짐은 이제 유사(有司)에게 명하여 황실을 호위하는 데에 필요한 사람들을 뽑아두고 그밖에는 일시 해산시킨다. 짐은 너희들 장수와 군졸의 오랫동안 쌓인 노고를 생각하여 특히 계급에 따라 은금(恩金)을 나누어주니 너희들 장교(將校), 하사(下士), 군졸들은 짐의 뜻을 잘 본받아 각기 자기 업무에 나아가 허물이 없도록 꾀하라." 하였다.

또 詔令|조령중국어을 내리기를, "군대를 해산할 때 인심이 동요되지 않도록 예방하고 혹시 칙령을 어기고 폭동을 일으킨 자는 진압할 것을 통감(統監)에게 의뢰하라." 하였다.[1]

이어서 8월 1일 한양에서부터 군대해산을 결행하였다. 일본은 7월 31일 밤, 미리 군대해산의 칙서를 작성해 놓고는 이완용을 시켜 다음과 같은 '조회문'을 이토 히로부미 통감에게 보내도록 했다.[2]

병제개혁을 위해서 선포할 조칙을 받들어 군대를 해산할 때에 인심이 동요하지 않도록 예방하고, 아울러 왕명을 위반하고 폭동하는 자가 있다면 진압할 것을 각하에게 의뢰하고자 하는 대한국 황제폐하의 칙지를 삼가 받은 바 있으므로 이와 같이 각하에게 조회하는 바이오니 받아들이시기를 바라나이다.|병제개혁을 위해서 선포할 조칙을 받들어 군대를 해산할 때에 인심이 동요하지 않도록 예방하고, 아울러 왕명을 위반하고 폭동하는 자가 있다면 진압할 것을 각하에게 의뢰하고자 하는 대한국 황제폐하의 칙지를 삼가 받은 바 있으므로 이와 같이 각하에게 조회하는 바이오니 받아들이시기를 바라나이다.중국어

일본은 대한제국의 마지막 버팀목이라 할 군대를 해산시키면서, 허수아비 내각 수반인 이완용의 '조회문'을 통해 추진하는 수법을 썼다. 한국 황실이 자진해서 군대를 해산하는 것처럼 꾸며 반발을 최소화하고자 하였다. 일본은 군대를 해산하면서 이른바 황제의 하사금이라는 것도 나누어 주었다. 하사에게는 80JPY, 1년 이상 근무한 병졸에게는 50JPY, 1년 미만 근무한 병졸에게는 25JPY씩이 지불되었다.[3]

2. 2. 이완용 내각의 역할

일본은 1907년 7월 24일 한일신협약 체결 시 첨부된 비밀각서에 의거, 대한제국군의 화약과 탄약고를 접수하고 군대해산을 추진하였다. 이 과정에서 일본은 허수아비 내각 수반인 이완용의 '조회문'을 통해 군대해산을 추진하는 수법을 썼다.[3] 이는 한국 황실이 자진해서 군대를 해산하는 것처럼 꾸며 반발을 최소화하고자 한 의도였다.8월 1일, 일본은 이완용을 시켜 다음과 같은 '조회문'을 이토 히로부미 통감에게 보내도록 했다.

일본은 군대 해산과 함께 이른바 황제의 하사금이라는 것도 나누어 주었는데, 하사에게는 80KRW, 1년 이상 근무한 병졸에게는 50KRW, 1년 미만 근무한 병졸에게는 25KRW씩이 지불되었다.[3]

2. 3. 군대해산 실행과 저항

1907년 7월 24일 한일 신협약 체결과 함께 첨부된 비밀각서에 따라, 8월 1일 한양에서부터 군대 해산이 시작되었다.[1] 일본은 7월 31일 밤, 군대 해산 칙서를 미리 작성해 놓고 이완용을 시켜 '조회문'을 이토 히로부미 통감에게 보내도록 하여, 한국 황실이 자진해서 군대를 해산하는 것처럼 보이게 하였다.[2]8월 1일 오전 11시, 동대문 훈련원에서 군부협판 한진창이 순종의 군대 해산 조칙을 낭독하고, 병사와 장교들의 계급장을 떼었다. 이때 일본군 헌병이 중무장한 채 병사들을 포위하고 있었다.[1] 군대 해산은 서울을 시작으로 전국적으로 실시되었다. 이 과정에서 시위대 1연대 1대대장 박승환 참령이 자결하자, 분노한 시위대 2개 대대가 일본군과 시가전을 벌였으나(남대문 전투) 결국 진압되었다.[1]

일본은 군대 해산과 함께 하사금을 지급했는데, 하사에게는 80원, 1년 이상 근무한 병졸에게는 50원, 1년 미만 근무한 병졸에게는 25원이었다.[3]

2. 4. 해산 이후

1907년 7월 24일 한일 신협약 체결과 함께 첨부된 비밀각서에 따라, 이토 히로부미와 하세가와 조선주둔 일본군 사령관은 대한제국군의 화약과 탄약고를 접수하였다. 이후 7월 31일 순종으로 하여금 군대해산 조칙을 내리게 하였다.[1]일본은 대한제국의 군대 해산을 한국 황실이 자진해서 하는 것처럼 보이게 하여 반발을 최소화하고자 하였다. 8월 1일 한양에서부터 군대해산을 시작하였는데, 일본은 7월 31일 밤 군대해산 칙서를 미리 작성해 놓고 이완용을 시켜 '조회문'을 이토 히로부미 통감에게 보내도록 했다.[2] 군대 해산 시 하사에게는 80원, 1년 이상 근무한 병졸에게는 50원, 1년 미만 근무한 병졸에게는 25원의 하사금을 지급하였다.[3]

8월 1일 오전 11시, 동대문 훈련원에서 군부협판 한진창이 순종의 군대해산 조칙을 낭독하고, 병사와 장교들의 계급장을 떼었다. 일본군 헌병이 중무장한 채 병사들을 포위하고 있었다. 군대 해산은 8월 1일 서울을 시작으로 전국적으로 실시되었다. 이 과정에서 시위대 1연대 1대대장 박승환이 자결하자, 분노한 시위대 2개 대대가 일본군과 시가전을 벌였으나(남대문 전투) 결국 진압되었다.

이후 1909년 친위부를 설립하였고, 초대 대신은 군무대신이었던 이병무가 되었다. 이병무는 시종무관장으로 격하되어 유명무실한 친위부를 관장하였다.

참조

[1]

웹사이트

순종 실록 내용

http://sillok.histor[...]

[2]

간행물

통감부문서

(출판사 정보 없음)

1907-08-01

[3]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com